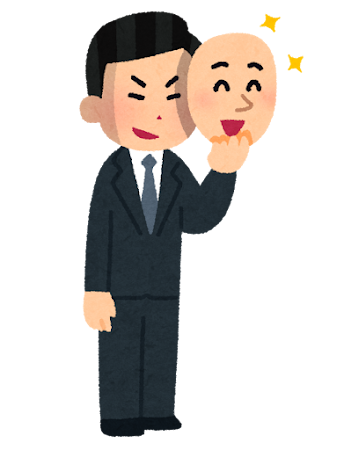

SNSには、「正義マン」と揶揄される行動がある。これは、憶測や断片的な情報をもとに誰かを「悪者」と決めつけ、徹底的に攻撃する人々のことだ。彼らは常に自分が「正しい側」にいると信じ込んでいるため、その誤解や過剰な攻撃によって心を痛める人も少なくない。

バズと断定が生む集団攻撃

SNSでは情報が圧倒的なスピードで流れ、何が真実かよりも、何がバズるかが評価基準となりがちだ。そのため、感情に訴える過激な情報が拡散されやすく、無暗に対立を煽ったり、火の無いところに煙を立てたりする言説が横行する。根拠のない情報でも「悪者」が見つかると、多くの人が瞬く間に集まり、罵倒や嘲笑の嵐を巻き起こす。

彼らは「誰かが悪い」と感じた途端に熱狂的に行動を始め、リポスト、引用リプライ、まとめサイトや動画の拡散などで攻撃を展開する。しかし後になって真相が明らかになり、誤解が判明すると態度を一変させ、今度は「誤情報を流した人々」や「最初に叩いた側」を攻撃対象にすることも珍しくない。

正義の錯覚

正義マンの問題は、自分が「正義」であるという思い込みにある。社会的な規範や倫理を盾にして他人を糾弾するが、その動機は自己承認欲求や鬱憤のはけ口だったりする場合が多い。また、自分の行為が正しくないと薄々気づいていながら、SNS上の賛同やインプレッションの快感から逃れられない人もいる。

自己正当化は自己紹介の段階から始まっている場合もある。「愚痴を言うだけ」「正しいことをつぶやくだけ」のようなハンドルネームやプロフィールを掲げ、自分の言動を免責し、攻撃性を正当化していることもある。

こうした自己正当化がエスカレートすると、自分の行為が他者を傷つける危険性を認識できなくなり、SNS上での炎上や個人攻撃が激化する。問題は、正しい行動を取ること自体ではなく、「自分が正しい側にいる」という錯覚を盾に、相手を傷つける行為を正当化することだ。

処方箋

こうした行動を抑えるためには、正義の側に立っていると錯覚して誰かを攻撃することが「ダサい」振る舞いであるという認識が広まる必要がある。また、ひとりひとりが自らの「正義感」を問い直すことも欠かせない。一瞬の感情に流されて行動してしまうと、後から取り返しのつかない後悔をするケースもある。情報の出所や信頼性を冷静に吟味する姿勢が重要だ。

正義感自体を否定する必要はないが、それが他者を攻撃する免罪符になってしまえば、もはや正義とは言えない。SNSで発言をする前に、「その正義感は本物なのか?」と自問することが必要だ。

正義を振りかざす過剰な行動が収まる日は来るのだろうか?そのためには、正義感と「ダサさ」の境界を見極める冷静さが、SNSを使う私たち一人ひとりに求められている。